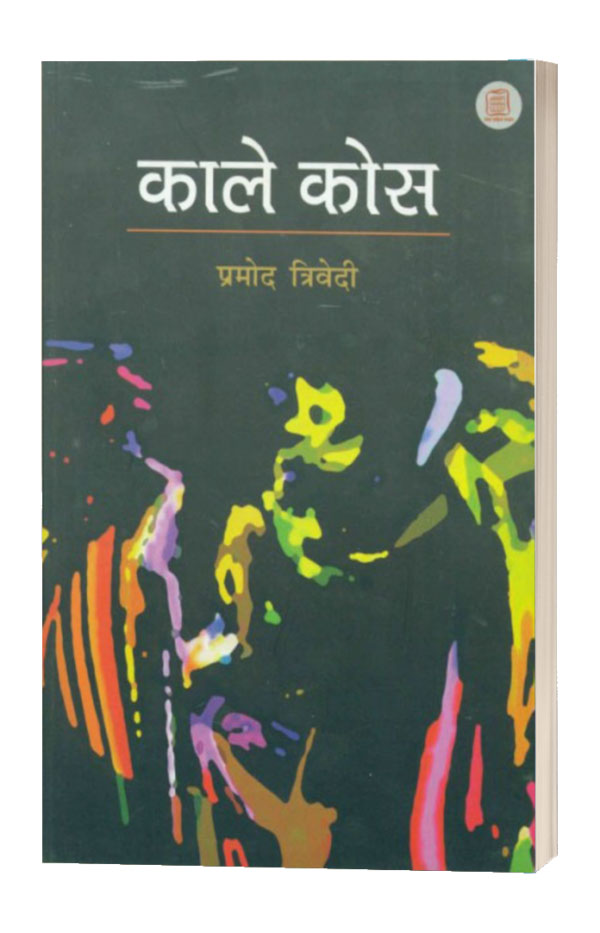

Kale Kosh

$3 – $6

Author: PRAMOD TRIVEDI

Pages: 228

Language: HINDI

Year: 2013

Binding: Both

- Description

- Additional information

- Reviews (0)

Description

हिंदी में इन दिनों उपन्यास लेखन की हवा है। नित नए प्रयोग उपन्यास के क्षेत्र में हो रहे हैं और इन प्रयोगों ने कथा की पुरानी परती जमीन तोड़ी है। जीवन के मामूली अनुभव सर्जनात्मकता में नए ढंग का जीवन पाठ रच रहे हैं। वैयक्तिक जीवन के सौंदर्यानुभव मानव के अंतर्जगत् में जगह बना रहे हैं और इस जीवन के नए विमर्श खुल रहे हैं। एक नया समाज उभर रहा है तो एक नया पाठ लेकर नया पाठक भी सामने आ रहा है। रचना केंद्रित सच पाठक को सुख दे या न दे लेकिन रचना की अंतर्यात्रा उसे मथ अवश्य रही है। प्रमोद त्रिवेदी का उपन्यास ‘काले कोस’ ऐसा ही भाव-मंथन है। इस उपन्यास का शीर्षक एक प्रतीक है, एक लोक कहावत का टुकड़ा। गाँव-कस्बा में रहनेवाले इसका अर्थ समझते हैं। शहर में रहनेवाले इसका अर्थ नहीं समझ पाते या कम समझ पाते हैं। आज भाषा पर बड़ी विपत्ति के बादल छाए हुए हैं। भाषा सिकुड़ रही है तो संस्कृति का सौंदर्य मर रहा है।

प्रमोद त्रिवेदी जैसा कथाकार भले ही यात्रा-भीरु हो, आज तो यायावरी का फैशन बाजारवाद को रंग दे रहा है। बच्चे भले ही नई नौकरियों के चक्कर में विदेश में रह रहे हैं या वहाँ बस गए हैं। हमारी यात्रा-भीरु पीढ़ी ने तो ‘देश क्या, प्रदेश तक पूरा नहीं देखा।’ देखा क्या दिखाया ही नहीं गया। यायावरी से जो ज्ञान प्राप्त होता है इसका अर्थ राहुल सांस्कृत्यायन या अज्ञेय की यायावरी से समझाया ही नहीं गया।

Additional information

| Weight | 260 g |

|---|---|

| Dimensions | 14,2 × 21,5 × 1,50 cm |

| Book Binding | Hard Cover, Paper Back |

Reviews

There are no reviews yet.